НАЧАЛО: История оружия. Русская бескурковка и ее великий создатель

Бескурковку, о которой пойдет речь ниже, после целого ряда конструктивных доработок поставили в серийное производство в апреле 1910 г. в «Охотничьей мастерской» ИТОЗ. А 14 мая 1910 г. мастерская прислала разработчику ружье под номером один.

ВТОРАЯ СИСТЕМА. 3-Я СЕРИЙНАЯ МОДИФИКАЦИЯ

Строго говоря, самой первой двустволкой по системе и размерам А.П. Ивашенцова следует считать экспонировавшуюся на Российско-шведской выставке физического развития и спорта 1909 г. экспериментальную «двадцатку», для доводки которой потребовалось четыре месяца.

Судя по фотографии в «Нашей охоте» (1909, № 11.), в выставочном экземпляре были использованы ударные механизмы на боковых досках W.&C. Scott&Son, с которыми бирмингемская компания изготавливала бескурковки The Excellentia Triplex back-action gun и The Premier back-action gun. Верхнее скрепление опытной бескурковки Ивашенцова первоначально представляло собой удлиненный выступ на казенном обрезе стволов, фиксируемый в щитке колодки продольной планкой. Фактически изобретатель применил классическое запирание Перде с несуразно длинным выступом между стволами, от которого ИТОЗ в скором времени отказался.

Проектируя свою «двадцатку» 3-й модификации к промышленному выпуску, изобретатель остановился на замках «видоизмененной системы Скотта». Преимущества ружья он подробно описал в книге «Охота и спорт» (СПб., 1898) за 12 лет до производства в Туле. Будучи юристом, он не мог не отдавать отчета в том, что для серийной выделки на государственном предприятии не может быть использован оригинальный ударно-спусковой механизм. В противном случае компания W.&C. Scott&Son могла привлечь завод к судебному разбирательству за плагиат патентованной конструкции. Именно по этой причине в оригинальные замки Скотта с фасонными досками и «хрустальными глазками-индикаторами» специалисты «Охотничьей мастерской» внесли по ходу производства несколько непринципиальных изменений, хорошо понимая, что даже минимальное усовершенствование оригинала представляет другой образец, к которому гораздо труднее применить международное законодательство по защите авторских прав.

Кроме того, производственному отделу оружейного завода необходимо было «подогнать» размеры и конфигурацию деталей замка к имевшемуся в его распоряжении технологическому оборудованию для машинной разработки с целью уменьшения доли ручного труда и снижению себестоимости изготовления.

По архивным данным Ю. Шокарева, за первый год на ИТОЗ было произведено 5 ружей 12-го калибра; 40 ружей 16-го калибра; 35 «двадцаток»; 20 ружей 24-го калибра. Итого ровно 100 экземпляров бескурковки системы Ивашенцова.

ОТЗЫВЫ СОВРЕМЕННИКОВ

Сам изобретатель обосновывал концепцию русских бескурковок малого калибра весьма оригинальным образом, причем от публикации к публикации преимущества его системы претерпевали изменения и доходили порой до смехотворного. Например, в статье «Ружье по моей системе и размерам в изготовлении Императорского Тульского Оружейного завода» (Наша охота. СПб., 1909, № 8) автор указал на несколько главных достоинств бескурковки, одно из которых таково: «не изнашиваются вследствие излишнего трения крюки стволов, болт и гнезда колодки, благодаря чему стволы дольше не расшатываются». Между тем заграничные и отечественные эксперты подчеркивали, что затворные системы переломок расшатываются от плохой пригонки частей, закрывания через колено при туго входящих, некалиброванных патронах, разбухших гильзах, резком захлопывании стволов и т.п.

Или там же читаем: «При моей системе подъема ударников их всегда можно плавно спустить с боевого взвода, и тем вполне обезопасить заряженное ружье». Как будто во всех остальных типах бескурковок, за небольшим исключением (например, дешевых репарационных ружьях из Восточной Германии), плавного спуска произвести невозможно.

В книжке «Легавые собаки и охотничье оружие» Ивашенцов писал: «Если взять в руки ружье одного веса 12-го и 20-го калибра, то последнее будет всегда казаться гораздо легче и посадистей… Итак, за малые калибры несомненно говорят:

1) посильность их для человека; 2) посадистость, обеспечивающая лучшую стрельбу; 3) прочность при одинаковом весе; 4) выигрыш в затрате сил при носке патронов и, наконец, 5) успех стрельбы».

Этот 5-й пункт, которым оружиевед подытожил свои рассуждения, неочевиден. Успех стрельбы зависит от множества причин и в первую очередь от стрелковой подготовки охотника, а не от того, что 20-й калибр только «кажется легче и посадистей» и «прочнее при одинаковом весе» с ружьем 12-го калибра.

Эволюцию взглядов правоведа, пожалуй, лучше других показал А.В. Тарнопольский, более известный охотникам под литературным псевдонимом Гражданский инженер: «С удивительной настойчивостью г-н Ивашенцов проповедует свои отсталые взгляды: 20 лет он не мог примириться с чоком: все находил его хуже цилиндра, до последнего времени вместо сверловки чок рекомендовал цилиндры и советовал взамен чока употребление концентраторов Элея… Когда, наконец, ему доказали как дважды два преимущества чока, то он в продолжении нескольких лет упорно утверждал, что резкость боя при сверловке чок меньшая, чем при цилиндрической. Наконец, самые точные опыты во французской школе стрельбы и на испытательной станции в Нейманнсвальде доказали, что и резкость при сверловке чок больше, чем при цилиндрической; однако г-н Ивашенцов, чтобы поддержать прежнее свое мнение о чоке, утверждал… что на дальних расстояниях цилиндр бьет все-таки кучнее чока».

«С такой же настойчивостью… г-н Ивашенцов продолжает утверждать, что ружьем, наиболее пригодным для всех видов охоты, является ружье под медную гильзу 28-го или под бумажную гильзу 24-го калибра…» (Охотничье оружие. М., 1906, № 1).

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СИСТЕМЫ

Те, кому пришлось охотиться с бескурковками 3-й серийной модификации, хорошо знакомы с достоинствами и недостатками системы. Перечислим их.

После открытия производства в «Охотничьей мастерской» ИТОЗ в апреле 1910 г. в печати появились критические замечания читателей, которые, поддавшись рекламе, разместили заказы на ружья Ивашенцова не в одном 20-м, а в разных калибрах: 12-м, 16-м, 24-м. В качестве основного недостатка конструкции авторы публикаций указывали на «тугой ход рычага отпирания», что является большим неудобством на многих охотах, т.к. замедляет процесс заряжания, и на само расположение рычага под скобой. Кроме того, оказалось, что конструкция ружья не предусматривает наличия эжекторов.

Охотники, не желая огорчать действительного статского советника, сообщали о недостатках модели в завуалированной форме: «Многие, видя впервые систему А.П. Ивашенцова, находят, что способ открывания ружья рычагом снизу очень неудобен… Я по опыту утверждаю, что к этому затвору легко привыкнуть…» (Наша охота. СПб., 1910, № 12).

Один из авторов, скрыв свое имя под псевдонимом Г.О., вначале похвалил: «Изящная работа ружья настолько хороша, что мало чем отличается от работы лучших заграничных мастеров», а затем сильно огорчил поклонников изобретателя: «Ключ этот немало принес мне огорчений на охотах, а потому я и являюсь его противником» (Наша охота. СПб., 1912, № 3).

Сам же Ивашенцов, описывая достоинства ружья, выставил несовершенство принципа одновременного отпирания стволов и активации ударного механизма нижним рычагом как очередное превосходство своей системы: «Благодаря же длинному и сильному ключу, управляемому не одним пальцем, а ладонью, взвод ударников рукой не представляет никакого затруднения» (Наша охота. СПб., 1909, № 8).

Одним словом, достоинства ружей 3-й серийной модификации распространялись в печати в основном лицами из ближайшего окружения изобретателя. В качестве главного преимущества указывались не эксплуатационные показатели, а пропорциональность частей, изящество линий и качество заводского исполнения: «Ружье исполнено безукоризненно. Работа его и внешний вид не только не уступают премированному на Выставке спорта в 1909 г., но в сочетании размеров отделки верхней части колодки и ложи даже превосходят то ружье.

При сравнении тульского ружья с заграничными, значительно более ценными образцами лучших заграничных мастеров, не находишь ничего, что можно было бы поставить ему на вид, и поэтому появление на охотничьем рынке малокалиберного, прочного, сравнительно легкого, великолепно исполненного, с превосходным боем ружья доказывает воочию, что в настоящее время ИТОЗ может смело конкурировать с лучшими заграничными изделиями» (Н. Фокин. Наша охота. СПб., 1910, № 5).

По какой же причине ружья Ивашенцова, изготовленные в «Охотничьей мастерской» ИТОЗ, при конструктивных и эксплуатационных недостатках получили всероссийскую известность и оставили о себе столь долгую память? Ответ один: по причине высокого качества исполнения и отделки. Сейчас мы можем только догадываться, сколько труда и смекалки приложили талантливые тульские мастера для того, чтобы «двадцатка» открывалась не через колено. Со смертью действительного статского советника завод прекратил изготовление ружей его системы. Почему? Очевидно, потому что не нашлось энтузиаста, решившегося продвигать утопическую идею «сверхпрочной малокалиберной бескурковки».

Следует заметить, что в 1920-е годы Тульский оружейный завод якобы изготовил энное количество «двадцаток» Ивашенцова, но точных сведений о том, сколько именно, нет. Скорее всего, счет шел на единицы, поскольку ружья этого периода неизвестны.

ВЫСТАВКИ

Ружье первой системы 1-й модификации Ивашенцова с верхним ключом управления и активации ударных механизмов было показано на Всемирной Колумбовой выставке, проходившей с 1 мая по 1 ноября 1893 г. в Чикаго. В «Указателе выставки…» говорится, что в мастерской Торгового дома «В.В. Лежен» (именно этой фирме изобретатель передал права на привилегию) трудятся 15 мужчин, имеется 4 токарных станка и «другие орудия». Ружейные стволы Торговый дом приобретал в Англии, Германии и Франции. Ежегодно производились 10 новых ружей, охотничьи принадлежности и починки на сумму 20 000 рублей.

На Российско-шведской выставке физического развития и спорта 1909 г., проводившейся в Михайловском манеже с 16 августа по 5 октября, ИТОЗ экспонировал экспериментальную двустволку второй системы Ивашенцова 3-й модификации, технология серийного производства которой в это время отрабатывалась в Туле. Изобретатель был награжден почетной медалью Императорского Русского Технического Общества, которая вручалась «за особые заслуги в области техники и промышленности», а ружью его системы присуждена Большая золотая медаль ИРТО.

На Юбилейной выставке, проходившей в Царском Селе с 10 августа по 5 октября 1911 года, были показаны серийные ружья последней 3-й модификации. 5 октября 1911 г. Тульскому заводу было выдано «Свидетельство Царскосельской Юбилейной выставки на Большую золотую медаль за выдающиеся образцы охотничьего оружия и особенно за безукоризненно исполненное ружье системы А.П. Ивашенцова».

МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

С ружьем второй системы 3-й серийной модификации работы «Охотничьей мастерской» ИТОЗ, ныне хранящимся в фондах ГИМ, связана любопытная история. На пластинке, врезанной в ложу, имеется надпись: «На добрую память дорогому другу Сергею Александровичу Бутурлину о чудесных днях совместных работ по улучшению и процветанию русского оружия. А.П. Ивашенцов. Москва 1906 г.».

Однако сын профессора-орнитолога Александр Сергеевич Бутурлин в статье «С.А. Бутурлин об А.П. Ивашенцове» категорически утверждает: «Не сомневаюсь, это — фальшивка. Автор ее не потрудился даже прибегнуть к дореволюционной орфографии» (Природа и охота. М., 1992, № 4).

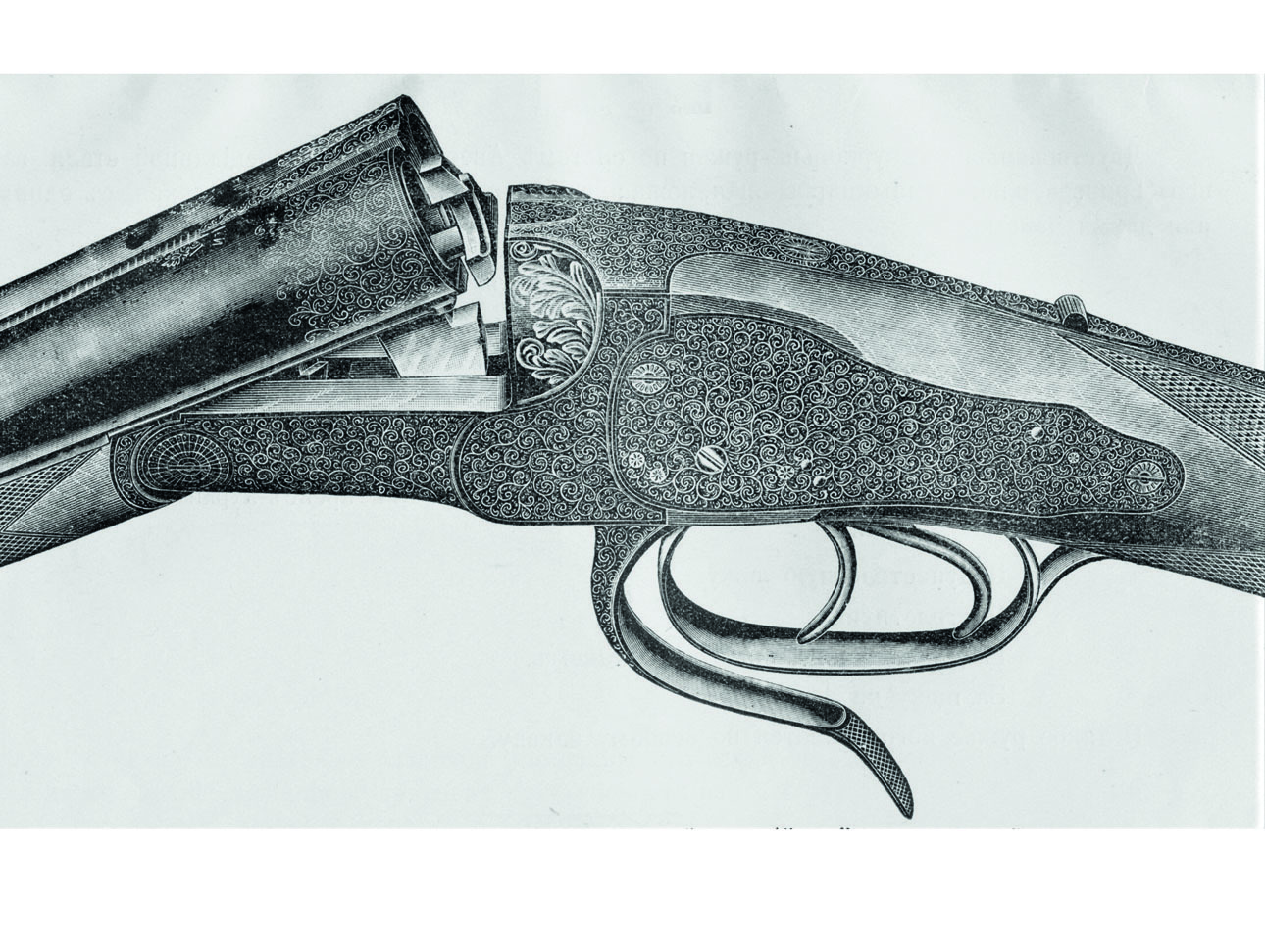

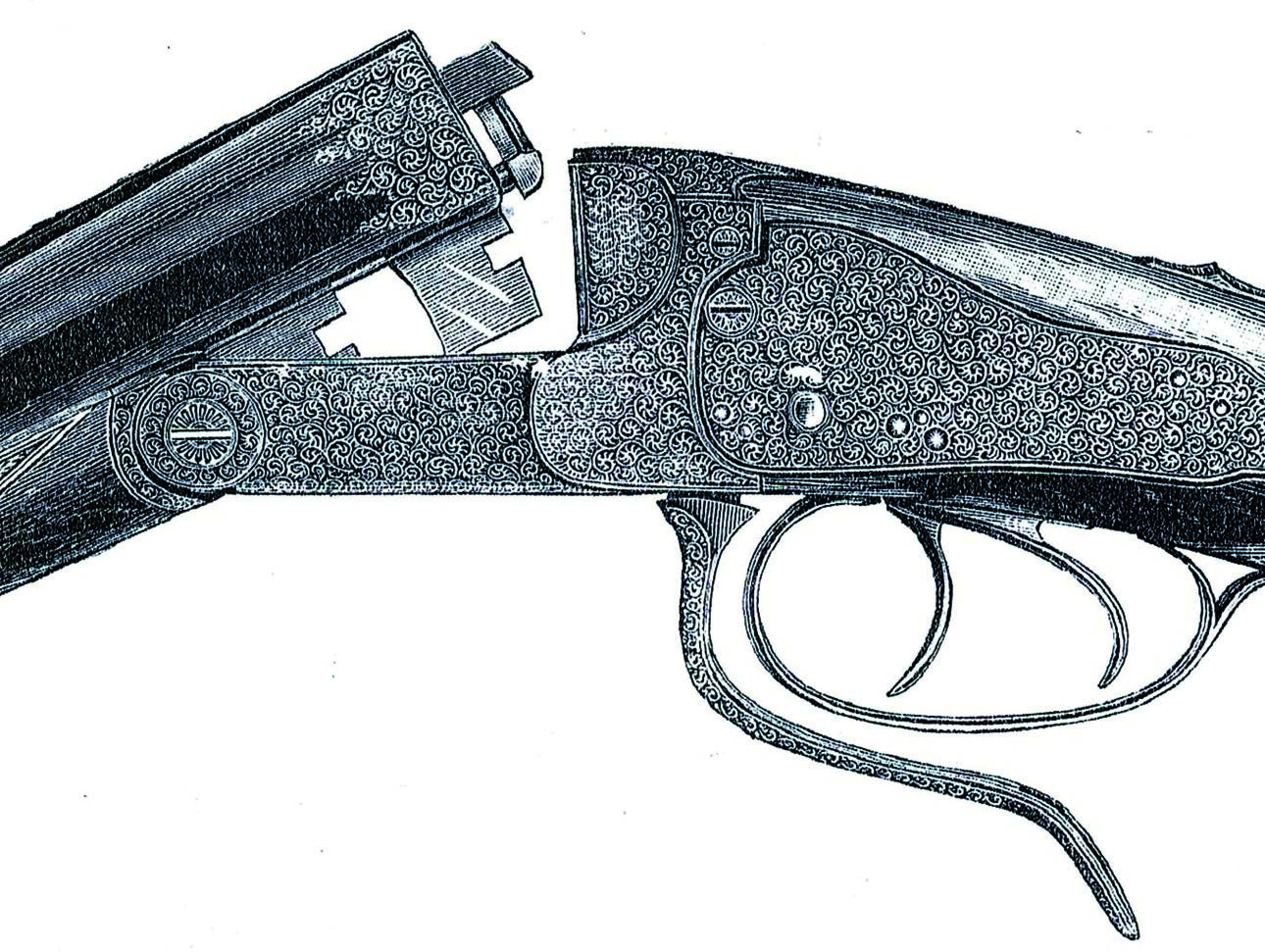

Замочные доски, поверхности коробки, рычаг управления украшены мелкими арабесками, изумительным по тонкости орнаментом, типичным для большинства ружей этой модификации. Ложа темного полированного ореха с прямой шейкой, приклад без подщечного выступа. Цевье пружинное системы В. Энсона с кнопочным управлением. Калибр ружья 20-й (диаметр канала 15,5 мм); общая длина 1105 мм; длина стволов 690 мм; вес 2880 г; вес стволов 1140 г; год выпуска 1911-й. Как видим, на явный подлог указывает не только фактическая дата изготовления (1911 г.), но и само место нанесения дарственной надписи на пластинке (Москва).

Стоило ли друзьям-петербуржцам встречаться в Первопрестольной, чтобы один из них вручил подарок другому?

Читайте также по теме:

Шедевры итальянского оружия. Загадочный «Ферлиб»

Рабочая лошадка. Итальянское спортивное ружье Temper

Поэзия в металле. Оружейное производство Ivo Fabbri

Оружейный мастер. В поисках идеального «болта»

Русский Cosmi. Легендарное советское ружье МЦ-25

От Temper до Invictus IX. Высокая оружейная кухня Италии

Хай-тек и классика. Cosmi Superleggero Titanio

Иоганн Фанзой. От Габсбургов сквозь Гитлерюгенд к оружейной династии

Комментарии (0)