Изменения в обществе, прогресс в современных технологиях идут семимильными шагами.

Закон об охоте, новые Правила охоты, новое охотничье оружие и приспособления для стрельбы, тепловизоры, навигаторы, которыми пользуются сами охотники и которые они укрепляют на охотничьих собаках, бипперы и электрошоковые ошейники на легавых и другие прибамбасы — все это меняет как процесс охоты, так и самого охотника.

И все это происходит буквально молниеносно, у нас на глазах.

Еще полвека назад известный охотовед Вадим Васильевич Дежкин писал:

«Человеку трудно приспособиться к современному ритму жизни. Десятки и сотни поколений наших предков рождались, жили, умирали в одной и той же обстановке: те же тополя, которые были свидетелями появления человека на свет, заглядывали в его окна в дни старости, те же светлые реки текли мимо его жилища.

И охотничьи угодья, дичь, охоты были одними и теми же на протяжении многих десятилетий. Наверное, эта неторопливость жизни, эта неизменность обстановки и способствовали появлению народных традиций, передаче их от поколения к поколению.

Ныне все не так, все вокруг нас меняется, будто мы мчимся в каком-то никогда не останавливающемся поезде. И мы не можем окончательно привыкнуть к такому состоянию, ставшему неизбежностью в эпоху научно-технического прогресса».

Сейчас стать охотником просто. Оформил необходимые документы в электронном виде, отправил через сайт Госуслуги и — жди. Остается расписаться, что знаешь охотминимум, и вожделенный «зеленый» охотбилет у тебя.

Зачем человек становится охотником? Настоящими охотниками становятся с детства, точнее стать охотником — это для них детская мечта. Стать охотником в зрелом возрасте можно, но это скорее исключение из правила.

Помню, мы с братом, живя летом в деревне, еще мальчишками «болели» охотой: мастерили самодельные луки, подкрадывались к плавающим выводкам уток на озере, провожали отца на охоту, а потом встречали его у околицы, всматриваясь, висит ли какая дичь у него на тороках.

Запах сгоревшего пороха в пустых после выстрела гильзах был самым чарующим для нас. Папковые гильзы обычно охотники выбрасывали после выстрела, но все наши деревенские охотники знали, что мы их собираем, и приносили с охоты. А мы потом забирали их в свою коллекцию. В те времена не было пластиковых гильз, а бумажные были разных цветов: зеленые, красные, бежевые…

Стремление стать охотником закладывается с детства. В отрочестве огромную роль играла охотничья литература. Я не преувеличу, если скажу, что стать охотником меня подвигла, прежде всего, книга С. Т. Аксакова «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», которую дал мне почитать отец. И там главными действующими лицами были, прежде всего, птицы.

Тогда я понял, охота — это один из способов изучения животных. Мой дед посоветовал читать «Охотничьи просторы» — от самого название альманаха веяло охотой! Чуть позже я приобрел в книжном магазине на Новом Арбате альманах «Русская охота», где были собраны охотничьи зарисовки русских писателей-классиков.

К чему это я? Современный молодой охотник практически не читает охотничью литературу. Он не знаком с произведениями Толстого, Тургенева, Куприна, Ливеровского, Смирнова, Пермитина, Зуева, Скребицкого…

Да, просматривает в Интернете практические рекомендации, как побольше добыть, эффективные способы охоты, многие увлекаются охотничьим оружием и пострелушками в тире и на стенде. Может, это и хорошо, но так охотниками не становятся. Надо быть поэтом в душе и любить охоту, прежде всего, за то, что она — это единение с природой.

И еще. Надо стремиться знать и изучать птиц и зверей. Уметь различать их по внешнему виду, голосу и поведению.

У меня есть знакомые молодые люди, которые хотят стать охотниками. Но при этом главные их вопросы — какое ружье купить (по их мнению, лучше сразу взять полуавтомат), когда можно приобрести нарезное оружие, что нужно, чтобы поохотиться на лося или кабана.

Я знаю людей, первой охотой которых была облавная охота на копытных. Сомневаюсь, чтобы из них получились настоящие охотники.

Охотничьи традиции… Приоритеты охот сейчас изменились.

Весна. У нас традиционно охотились с подсадной уткой из шалаша на селезня. Особенно это охота практиковалась в послевоенные годы. По рассказам отца, весной влет, даже и по селезню, никто не стрелял. Только из шалаша и по подсевшему на воду.

Топтунов и стрелков влет быстро вычисляли и наказывали. Подсадных уток держали многие. Помню, они свободно гуляли по деревенской улице в компании с гусями и курами. А собаки все были на привязи, поэтому опасностей для домашней птицы не было.

Охоту с подсадной уткой закрывали и резко ограничивали в течение почти 30 лет с середины 60-х годов. Типовыми Правилами охоты 1988 г. она была вновь восстановлена, но происходило это долго и болезненно. За эти годы исчезли хорошие подсадные, сменилось целое поколение охотников, были утрачены традиции подготовки уток к охоте, постройки шалашей и стрельбы из укрытий.

Все больше стали появляться нарушители этой охоты. Последствия есть и сегодня. Думается, что новые Правила охоты с расширением ее сроков должны сочетаться с усилением контроля за ней. Эта охота не должна быть массовой. Как это сделать, необходимо обсудить в том числе и на страницах нашей газеты.

На тяге охотились, в основном, городские охотники. Сельские жители не удостаивали вальдшнепа выстрелом. Но для горожан эта охота была одной из самых любимых, а в 70-е годы (когда стали закрывать и резко ограничивать другие охоты) и единственной весенней охотой.

На тягу ездили на электричке в близлежащие леса. Главное было успеть вернуться к последней электричке и последнему поезду метро. Проблем с провозом охотничьего оружия не было. Думаю, именно тогда усилился интерес к вальдшнепу и охоте на тяге у большинства охотников, сейчас ею не пренебрегают и местные деревенские охотники.

Охотой на токах занимались очень серьезно немногие охотники, особенно вдали от столицы. Каждый охотник стремился найти свой ток, где потом охотился из года в год, не выдавая его наличия даже друзьям.

В Подмосковье охота на глухаря и тетерева была доступна узкому кругу охотников, она проводилась с егерским обслуживанием в так называемых «высокоорганизованных» охотхозяйствах.

Весенней охоты на гусей не было, на них охотились на севере и в основном местное население.

Разрешение этой охоты было узаконено Типовыми Правилами охоты 1988 г. Теперь для большинства охотников гусиная охота весной — одна из главных. Но это не традиционная русская охота, и я, как орнитолог, не могу ее приветствовать.

Летне-осенняя охота с подружейными собаками имеет давние традиции. Это понимали всегда и руководители охотничьего хозяйства на высшем уровне. Чтобы ее сохранить и сберечь поголовье собак, необходимо было прежде всего изменить сроки охоты.

В начале осени в Центральной России дупеля и перепела уже улетают, тетеревиные выводки распадаются и уже не держат стойки. Приказом по Главохоте РСФСР № 364 от 6 июля 1981 г. впервые введена возможность открытия летне-осенней охоты в отдельных высокоорганизованных хозяйствах с применением собак с первой субботы августа.

В дальнейшем «Правилами добывания» 2009 г. летне-осенняя охота с легавыми и спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении, разрешалась на болотную дичь на три недели, а на боровую и полевую на две недели раньше общего срока открытия охоты. Правилами охоты как 2010, так и новыми, 2020 г., установили начало сезона по болотно-луговой дичи с 25 июля, а по полевой и боровой с 5 августа.

Сколько нареканий было от охотпользователей в первые годы (вы нам всех уток к открытию распугаете!). Но собачники — народ дисциплинированный, уток до общего открытия не стреляют, да и пресс на угодья оказался невелик.

Сейчас охотпользователи относятся к этому с пониманием. Правда, кое-где эту охоту ограничивают определенными угодьями, а где-то допускают на охоту только дипломированных собак, хотя в Правилах охоты этого ограничения нет.

Охота с легавой традиционно всегда подразумевала контакт собаки и охотника. В том числе и в лесу. Сейчас для увеличения добычливости охоты вопреки ее красоте, на легавую вешают бипперы — электронные «пищалки», подающие сигналы тогда, когда собака стала на стойку.

В лесу, конечно, это удобно, но как же раньше обходились без них? Про анонс, то есть своеобразный доклад охотнику о найденной дичи, вообще почти никто не упоминает. Теперь вместо созерцания работы собаки охотник слушает. Не тишину осеннего леса и попискивание синиц.

Его ухо жадно ловит сигнал биппера. Как только услышит, со всех ног туда! Впрочем, в Европе такая охота в порядке вещей, но стоит ли нам принимать не наши традиции?

Я не призываю назад, к рогатине. Но все же свои русские охотничьи традиции надо бережно хранить.

Редакция обращается с просьбой к читателям и прежде всего к опытным охотникам высказать свое мнение по этой теме. Только вместе мы сможем возродить и сохранить традиции нашей охоты.

Комментарии (65)

Александр Арапов

Этот вопрос поднимается постоянно. Термин "традиция" переводится как"передавать". Т.е. это то, что предаётся из поколения в поколение. Шаг поколения оценивается по-разному, но чаще всего этот шаг составляет 30 лет. И если 30 лет не было весенней охоты, то традиция утеряна, что и наблюдается в настоящее время. В лучшем случае эта традиция возродится, однако это прямо скажу-не происходит, или происходит не так как это присуще традиции. Изменились условия, а самое главное, изменились люди. За время отсутствия весенней охоты, во всяком случае у нас, абсолютно не было случаев нарушения охоты весной. Все охотились только осенью и у большинства были подсадные утки. А вот с открытием весенней охоты браконьерство, хоть и незначительно, появилось. Как вывод, что касается весенней охоты, речь может идти только о возникновении новой, даже не возрождении, традиции, соответствующей современным условиям.

Технические средства, которые не запрещены Правилами, тоже имеют право стать частью традиции и это произойдёт, хоть дерись. Я не затрагиваю здесь пользы и вреда биперов и навигаторов для охотничьего собаководства-это отдельный разговор.

Так что сохранять? Какие традиции? Это всё на виду и Этого не так уж и много. Можно даже перечислить в кратце.

Хотелось бы сохранить традицию становления охотником в охотничьей семье. Сейчас тоже проблемно по ряду причин.

Все виды русских охот. Тоже всё не так радужно, вследствие изменения условий.

Сохранение русского охотничьего языка. Проблема и очень большая.

Есть что сохранять, другой вопрос, кто это будет делать? И это главный вопрос сейчас.

Те, кто за мясом, ничего не сохранят, просто им нечего сохранять. Да и отпадут они со временем.

Леонид Галась

Несмотря на тв передачи "Охота и рыбалка", ежегодных выставок Охота и рыбалка на Руси и др. менее масштабных презентаций, охотники остаются как бы "инородным телом" среди населения страны. Как-то стало необходимостью скрывать своё увлечение. Что-то подобное произошло с милицией,, стыдно признаться что ты мент-полицай. А в прошлые годы слова охотник и милиционер произносились с симпатией и уважением.

3 ответа

Александр Арапов

С этим ничего не поделаешь. И дело не в какой-то антиохотничьей пропаганде, на самом деле её не так уж и много. Просто охота, как часть человеческой культуры, уступила место другим. Люди с каждым поколением отдаляются от природы и от охоты, естественно.

Самое главное не прозевать всё на законодательном уровне, а любовь и уважение это в прошлом, которое, увы, не вернёшь.

А на счёт уважения полиции. Каждый день по ТВ одни фильмы о благородстве полиции, а результат тоже, увы, обратный. Так что не в пропаганде дело. Всё объективно.

Леонид Галась

Достаточно пройти мимо отдела любого МВД, посмотреть на машины сотрудников и никакие фильмы мнение не переделают. Да и фильмы, сюжет мент хороший - мент плохой, а хороший добивается справедливости чаще всего незаконными действиями.

Александр Арапов

Это тоже традиция, которую не надо сохранять.

Gerent Belli

Отвечу только в части охоты с легавой, где целая куча подмен понятий.

1) Понятие «русские традиции» подменены традициями «советскими». Охота с легавой пришла на смену русским псовым охотам с бесшабашной скачкой верхом за лихими борзыми, с горячими гончаками, продолжением чего и стало появление у нас страстных легавых. Ничего из этого не пережило прихода советской власти. Традиции советские ориентированы на собак немецких, умеренных и степенных, привезенных в большом количестве после ВОО. Понятно, что революция, потом война, поголовье легавых практически уничтожено и охотники пользовались тем, что было, но причем здесь русские традиции?

2) Понятие «контакт собаки и охотника» подменяется визуальным и слуховым контактом. Легавая в лесу может искать очень широко, сохраняя при этом контакт. Для поддержания контакта с охотником, собака периодически проверяет его местоположения и направление движения, подстраивает свой поиск.

3) Понятие «анонс» по факту является сходом легавой со стойки. Стойка – главный признак, данной группы пород, ценится твердая стойка, а сход со стойки является племенным браком. В дальнейшем у потомков этих собак исчезает стойка, остается только приостановка, хотя и ее достаточно, чтоб подойти к собаке с узким поиском. Появляется необходимость в визуальном контакте, иначе не успеть.

4) «Другие прибамбасы» и есть классическая охота с легавой в лесу. Охоту с легавой изобрели не в России и не в СССР, классическая охота в лесу в странах, где эта охота была изобретена подразумевает применение ботало, на смену ему и приходит более удобный биппер. Так как у оригинаторов собаки обладают стойкой, а не приостановкой, то нет необходимости «со всех ног туда». Именно слушать, следя за перемещениями собаки на охоте в лесу, но для этого нужно сохранять концентрацию и уметь локализовать место стойки на слух. Маленькая, изолированная группа людей на востоке Европы решила, что им проще сузить поиск до визуального контакта и слушать синичек, «со всех ног» спеша к приостанавливающейся собаке … появились советские традиции охоты с легавой.

5) Попытка подменить понятие «великие русские писатели», «великими русскими охотниками». Писатели они гениальные, но как охотники – вопрос.

Одни пустые лозунги и вздохи по ушедшему советскому прошлому, когда трава была зеленее. В тоже время, в России снова стали появляться лихие и страстные собаки, в традициях русских псовых охот – это наше и значит будет развиваться, остальное потихоньку зачахнет и загнется. Русские все еще любят быструю езду, нам птицу-тройку запрягай!

7 ответов

Евгений Никулин

В современной литературе на тему охотничьего собаководства лучшим признается исторический обзор «Очерки по истории охоты с собаками на Руси (Х-ХХ век)» профессора, писателя, крупнейшего Российского кинолога и Эксперта Всероссийской категории, заядлого охотника А.В. Камерницкого. В этой книге он пишет о становлении и особенностях охоты с легавыми собаками в нашей стране:

«Расцвет русской охоты с легавой начинается с 50 - 60-х годов XIX века. К этому времени относится классическое высказывание С.Т.Аксакова: «Всякий охотник знает необходимость легавой собаки: это жизнь, душа ружейной охоты и, предпочтительно, охоты болотной, самой лучшей; охотник с ружьем, без собаки, это что-то недостаточное, неполное! С доброю собакой он не только знает, что вот тут, около него, скрывается дичь, но знает какая именно дичь; поиск собаки бывает так выразителен и ясен, что она точно говорит с охотником, а в ее страстной горячности, когда она добирается до птицы, и в мертвой стойке над нею - столько картинности и красоты, что все это составляет одно из главных удовольствий ружейной охоты» («Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», 1852).

В начале второй половины XIX столетия в связи с угасанием псовой охоты ее место занимает охота ружейная с гончими и легавыми. Очень быстро охота с легавыми завоевала положение национальной охоты, обладающей своими чертами, отличающими ее от западноевропейской. При этом существенное значение имело то, что в охоте с легавой так же, как и в русской псовой охоте и ружейной охоте с гончими, значительная доля присущей им привлекательности отводилась и отводится не «шкурятничеству» - количеству взятой дичи, а сопутствующему ей азарту и эстетическому удовольствию…

Сложна работа легавой по боровой дичи (тетереву, глухарю, вальдшнепу и белой куропатке). Она производится в условиях ограниченной видимости, и собака должна уметь сокращать свой поиск и не терять контакта с охотником. Высшим проявлением присущего легавой интеллекта служат анонс и заход. Современные легавые в нашей стране являются, наряду со спаниелями, самыми «интеллигентными» изо всех охотничьих собак, и охота с такой легавой доставляет чисто интеллектуальное удовольствие, как общение с близким по духу существом».

М.М. Пришвин прекрасно продолжил аксаковско-тургеневскую культурную традицию возвышенного восприятия работы легавой собаки и красивого рассказа о том, что наиболее ценится при охоте с ней (из дневников писателя за 1927 г.):

«В охоте с подружейной собакой роль поплавка играет собака, с которой никогда нельзя спускать глаз. …. Собака не поплавок от пробки, она всю жизнь учится при хорошем хозяине и, натасканная прекрасно, сейчас же разучивается в неопытных руках. И весь опыт основан совершенно на том же самом, что при ужении рыбы: глаз нельзя спускать с собаки, собака у охотника — это поплавок у рыбака.

Да, в сто раз утомительней следить за собакой, чем за поплавком, и все-таки смотреть на поплавок — мне утомительно, потому что я не рыбак, и я же не утомляюсь не только при охоте с подружейной собакой, но даже и при натаске. Как люблю я в этом море болот, с мокрыми внизу и слегка поросшими вверху кочками, бросить собаку на весь карьер и легким посвистыванием или движением руки, или оборотом лица в другую сторону управлять, не спуская глаз с того живого поплавка».

Когда легавая собака во время поиска скрывается с глаз в зарослях, в лесу, в бурьяне или где-то вдалеке, то с этого момента её контакт с охотником полностью прерывается, а наблюдение за сильными и яркими выражениями красоты её работы становится невозможным. Следовательно, в контексте отечественных представлений о культурной и правильной охоте не может быть и речи о полноценности работы зачастую невидимой легавой собаки.

Иван Максимов

прокомментирую по пунктам:

1) что такое ВОО? может быть ВОВ? Что такое страстная легавая? Откуда взята "ориентация на немецких легавых?", мой отец после войны держал английского, а затем шотландского сеттера

2) подмены не вижу.

3) Анонс это ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ работы легавой, которая далеко не всем собакам дана, и со сходом со стойки не имеет ничего общего.

4) если "оригинаторы" придумали бипер-шниперы, то это не значит что это правильно. И их применение не есть обязательная рекомендация для охотников. На мой взгляд, если можно обойтись без излишних технических приблуд, то надо обходится

5) Слава богу, что гениальность русских писателей не оспаривается, ну а что касается подмены понятий, не надо забывать что Россия является правопреемником СССР. А то ведь у многих апологетов гейропы получается как у С.Михалкова: "..А сало русское едят"

А К

Хорошая шутка.))

Если конечно заглянуть в суть, а не в Конституцию.

Иван Максимов

А я и не шутил, просто достало преклонение перед западом. У нас своего дерьма хватает, да еще и ихним восхищаться.....

О. Тагиев

1.Охота с легавыми существовала вместе с псовой охотой и появилась задолго до советского времени. Почитайте об этом у Сабанеева хотя бы. Он утверждает, что легавые в России появились еще в царствование Екатерины, в конце 18 века. А в 19-ом уже имели широкое распространение в основном среди горожан, тогда как помещики продолжали заниматься псовой охотой. Например, Тургенев не был советским писателем, но где-то взял пойнтера и охотился с ним. Граф Орлов, кроме выведения рысаков, занимался так же выведением так называемой орловской или русской легавой. К сожалению, у него не получилось. Были и другие русские породы, Сабанев так пишет: «начинают появляться русские породы, отведенные от скрещивания немецких и французских браков между собою, с меделянскими и гончими. Таковы пушкинские, орловские, позднее маркловские и курляндские легавые». Однако и чисто английских собак в России было достаточно много тогда.

Так что традиции русской охоты с легавыми были и остаются.

2.Тут совсем не понял. Что значит «контакт собаки и охотника подменяется визуальным и слуховым контактом»? Охотнику надо видеть собаку, а если не видеть, то слышать, знать где она. Так же и собака не должна сама по себе «мастерить», а охотиться вместе с охотником.

3.Вы совсем не понимаете, что такое анонс. Это не сход со стойки. Сход со стойки это когда собака самостоятельно сталкивает птицу, а при анонсе она аккуратно зовет охотника, вновь подводит и становится по птице. Мой бывший пойнтер, Алдан, работал порой с анонсом. Это действительно восторг, мне жаль тех кто этого не понимает. Высшее проявление рассудка у легавой.

4. Вот хочется вам ёрничать? «Маленькая изолированная группа людей», - надо же так не любить свой народ и свои традиции. Могу ответить в том же стиле. Действительно небольшая группа людей в России (не могу даже в шутку назвать свою страну просто востоком европы) решила, что им надо монетизировать увлечение многих охотников и стала слепо подражать европе и внедрять платные забавы по отстрелу вольерной птицы. Не имея возможности уследить за своими собаками они стали обвешивать их электроникой, что бы не потерять в лесу.

Нравится?

5. Плохой охотник не вдохновится от такой же плохой охоты и не напишет об этом ничего хорошего. А если русские писатели так описывали свои охоты значит, и охотники они было неплохие.

Пустых лозунгов и вздохов по советскому прошлому в статье я не увидел, зачем передергивать?

Судя по всему, вы не знаете не только русских традиций охоты с легавыми, но и традиций псовых охот. Вот там не допускалось никаких прибамбасов, даже таких как ружье. Собаку с бипером в то время вздернули бы на березе.

Ну хочется вам устраивать состязания на западный манер, устраивайте. Зачем гробить наши традиции?

Valery Fermer

...Хорошо сказал!!!

Сергей Кирютченко

На правильной охоте с легавой, в российском понимании, важно не сколько дичи взять, а как. Восторг и восхищение у российских легашатников традиционно вызывало не количество битой птицы, а качество и мастерство работы их легавых. Поэтому, отечественные и чуждые представления о культурной охоте не должны смешиваться на охоте в нашей стране, иначе разрушаются основы и принципы неписанной охотничьей этики.

Одухотворённые ценности российских охотников-легашатников с высокоразвитой национальной самоидентичностью укоренились в эпоху «Золотого века» подъема культуры в России.

Неправильно, когда чужеродные предпочтения иностранных охотников по иноземному образу и подобию бездумно заимствуются и насаждаются в нашей стране, вопреки имеющимся собственным великим историческим, уникальным и опережающим культурным достижениям. Вследствие этого из традиционной национальной охоты с легавой неизбежно «вымываются» присущие ей важнейшие эстетическая и интеллектуальная составляющие, которые находятся в прямой зависимости от правильности и рассудочности работы четвероногого друга по охоте.

Что происходит с контактом, если собака скрылась неизвестно где и невозможно поддерживать взаимодействие с ней за счет бессловесных, немых команд жестами и корректировать поиск собаки своими движениями и продвижением по угодьям? Вместо этого управлять собакой или воздействовать на манеру её поиска получается только лишь неуместными на охоте громкими и грубыми звуковыми сигналами голосом или звучным свистком. Во что превращается тогда охота с такой трудноуправляемой собакой и как на самом деле должна мастерски работать контактная легавая?

Вот, что написал на эту тему А.В. Стоячко, известнейший и старейший крымский эксперт Всероссийской категории и охотник с пойнтерами на вальдшнепа с более, чем пятидесятилетним стажем, в своём отчёте Главного эксперта о Крымских республиканских состязаниях «Вальдшнеп-2019»:

«… надо помнить, что чудесный, тихий осенний лес не любит шума, тут не принято орать и свистеть, вот почему здесь от собаки требуется полный контакт с ведущим, она должна мгновенно реагировать на его команды, подаваемые жестами и тут же отправляться туда, куда ей указали рукой. В последнее время появилось большое количество собак с неимоверной страстью и широким поиском, которым по своей природе трудно работать в лесу. А если у них с мозгами не все в порядке, то в зарослях с ними вообще нечего делать, так как от них очень трудно добиться хоть какого-то контакта. Вот и ломятся за такими собаками напролом на писк всевозможных биперов.

Легавая не лайка, дающая знать лаем, что нашла и посадила птицу, а собака подружейная, поэтому вся ее работа, должна происходить у вас на глазах, не сам выстрел по птице, а захватывающие прелюдии, предшествующие стойке, являются квинтэссенцией всего этого замечательного процесса.

«Мастерство» это и полный контакт с ведущим, и целесообразный поиск в зависимости от условий (в том числе навстречу ведущему независимо от направления ветра), и комбинированная манера пользования чутьем, и правильная подача птицы под выстрел (в том числе подъем ее в «крепких местах» с заворотом), и анонс».

В книге «Обучение легавой» известный охотничий писатель-натуралист и опытнейший охотник новаторской аксаковской школы Н.А. Зворыкин(1873-1937) самым подробным образом преподает, как с самого младшего, щенячьего возраста постепенно закладывать, развивать и совершенствовать контакт и мастерство у своего четвероногого воспитанника с последующим достижением его наивысшего уровня:

«…дрессировка, являясь понятием слишком узким и подразумевая скорее механическое приспособление животного к требованиям, предъявляемым человеком, не охватывает тех возможностей, которые достигаются, главным образом, правильным воспитанием. Без воспитания же даже столь богато одаренное животное, как собака, не достигает необходимого развития умственных способностей для совершенного и высокого сотрудничества с человеком.

Как ни странно, но значительное количество легавых собак не удовлетворяет своему назначению, и очень многие, вместо того, чтобы совершенствоваться, унаследовав хорошие качества, часто теряют те культурные задатки, которые были когда-то укреплены. Подразумевая под обучением легавой не только дрессировку и натаску, а, главным образом, воспитание собаки, я обращаю на последнее особое внимание.

Встречаются, правда, замечательные полевые собаки, хотя им и не было уделено особой заботы; однако, редкие из них могут по работе своей сравняться с экземплярами таких же способностей, но получившими с раннего детства и воспитание, благодаря которому ум их полностью развился в сторону сознательного сотрудничества с человеком. Под воспитанием я вовсе не подразумеваю содержание собаки,— ее выращивание, — а имею ввиду исключительно то обращение, которое заставляет ее не за страх, а с полуслова понимать и подчиняться авторитету хозяина».

«Хорошо поставленная легавая с отличными природными полевыми качествами и красивыми линиями сложения доставляет высокое удовлетворение, и, наоборот, скверная легавая вызывает двойное сожаление. Легавая гоняющая, бросающаяся, плохо идущая на свисток, охотящаяся как будто сама по себе часто поневоле влечет соответствующее поведение и со стороны охотника: он бежит, чтобы поспеть, пока собака не согнала дичь, он кидается к раненой птице, чтобы собака не схватила и не растерзала добычу, он орет, зовет, сипнет от крика, находясь в крайнем возбуждении, и, как будто являясь конкурентом собаки, сам нередко бывает, похож на невыдержанную собаку.

У такого охотника нет уверенности в достижении цели, нет спокойствия, нет созерцания; вся неурядица, затрудняющая добывание дичи, выводит его из равновесия, вызывает жадность, даже кровожадность, - и инстинкты зверя затуманивают человеческий рассудок и далеко отодвигают возможность разумно пользоваться дарами природы!

Легавая, которой уделяется слишком мало внимания, отходит постепенно от культурного влияния человека; в ней, естественно, вырабатывается самостоятельность, обособленность и уклад дворовой собаки. Разве можно ожидать тогда гибкого послушания и высокого полевого сотрудничества? Хорошо воспитать и обучить легавую может тот, кто любит собаку, понимает ее психику и обладает способностями педагога».

Если у легавой не хватает мастерства, то мало чем остаётся наслаждаться во время невзыскательной охоты с ней. Напротив, высшее мастерство проявляется тогда, когда собака постоянно выказывает отчётливое желание показать охотнику всем своим видом, своими красноречивыми жестами местонахождение птицы и создать ему максимальные удобства для комфортного выстрела, а он может наблюдать за всеми элементами и красотой работы собаки у него на виду. Для этого, в результате вдумчивой постановки и принципиальных требований охотника, собака должна привыкнуть самостоятельно сокращать широту поиска в зависимости от возможностей обзора и наблюдения за ней в угодьях. Чем более закрытые или заросшие места, тем больше должен сужаться поиск правильно поставленной собаки. Недаром, С.Т. Аксаков писал: «В этой охоте ещё приятно то, что можно видеть хорошую собаку во всей её красоте и вполне ею любоваться».

Н.А.Зворыкин, как яркий носитель высококультурных российских охотничьих ценностей, писал:

«Красота работы — не праздные слова, а явление вечно ценимое. Стремление человека к достижению красивых, стильных приемов работы животного является, по существу, стремлением к совершенствованию не только форм, но и форм для работы. Красота форм легавой и как результат их, красивая стильная работа являются признаками породности, чистоты данного образца, типа.

Но помимо этой стороны, красота работы имеет и другое значение и желательна сама по себе. Движения легавой собаки тоже красивы по-своему, так как движения эти бывают гармонично приспособлены к выполняемой в данный момент работе. Движения породной легавой на поиске, на потяжке, красота живой неподвижности на стойке дышат страстью, дышат той охотничьей настороженностью, которая отражается и в охотничьем инстинкте человека, получающего еще больше удовлетворения от общности переживаний.

На красоту работы легавой, конечно, должно быть обращено внимание, — это своего рода венец всех полевых качеств. Однако, красота и стильность работы может иметь решающее значение лишь при равенстве полевых качеств легавых — чутья, стойки, послушания, хода, поиска и проявлений ума».

Почувствовать и правильно оценить великолепие и неотразимость мастерской работы контактной легавой собаки могут только те настоящие охотники, которые с уважением относятся к культуре своей страны и богатому опыту предшественников, а не ведут себя на родной земле, как «Иваны, не помнящие родства», «с обезьяньей поспешностью» уподобляясь промысловым повадкам иностранных стрелков.

Сочетание исторически сложившихся высочайших и строгих запросов к эстетической и этической сторонам ружейной охоты, особого возвышенного восприятия красоты работы собаки, самобытного искусства охоты с легавыми и способов их требовательной подготовки в нашей стране, безусловно, является составной частью уникального культурного наследия народа России.

Эти бесценные нематериальные достижения поколений российских охотников по перу необходимо перенимать, бережно сохранять и оберегать от разрушительного влияния экспансии чуждых ценностей. Важно не забывать, что из-за внедрения и распространения иностранных способов невзыскательного отстрела пернатой дичи в нашей стране выхолащивается красота уникальной культуры отечественной охоты с легавыми собаками.

А К

Так трава и впрямь была зеленей. Техники то стока не было.)))

КСН

Вот и С.Фокин скатился до деления охотников на настоящих и ненастоящих.

Да ещё правило изобрёл и исключение: "Настоящими охотниками становятся с детства. Стать охотником в зрелом возрасте можно, но это скорее исключение из правила."

То ли провоцирует на обсуждение, то ли и впрямь считает, что не ходивший на охоту с отцом и не стрелявший в детстве из отцовского ружья, не может стать охотником. Это очень популярное утверждение среди ставших охотниками с детства.

Интересно посмотреть синонимы и антонимы к слову настоящий.

10 ответов

Леонид Галась

"Настоящие" охотники читают РОГ и ОиОХ, а "ненастоящие" Сафари и Русский охотничий. Остальные вообще ничего не читают.

А К

Ага.)

К остальным, читатели РОГ и Сафари обращаются, приезжая в угодья, чтобы зверя помогли найти.))

Александр Арапов

Один милейший философ, которого почему-то причислили к мизантропам, вообще призывал прекратить читать после 27 лет, мол тогда появятся, наконец, собственные мысли. Он нам, конечно, не пример, но всё-таки...

Не читают взрослые охотничьи издания, не читают дети "Лесную газету", может быть и плохо, можно сколь угодно резонировать на эту тему, но бесполезно. Время другое. Нет условий становиться охотниками с детства-абсолютно другая обстановка и окружающий мир. Дай Бог приучить любить природу, любить находиться на природе. А вот если и этого не сможем привить, вот тогда нам кирдык. Силой что-либо и кого-либо любить заставить, никому не удавалось.

Думаю, само существование охоты в привычном нам формате будет продолжаться в течение, максимум, 20-25 лет, и это ещё оптимистичный прогноз. Можно и об этом поплакать, но, опять же, абсолютно бесполезно.

Какие там традиции, когда теряешь голову!

Леонид Галась

Так народ практически не читает, а мыслей собственных не прибавляется.

Александр Арапов

Чтобы и чужих мыслей у народа не было, нужно поехать на зимнюю рыбалку. Вот ведь благостное состояние в башке-обо всём и ни о чём конкретно. И так каждый день, пока лёд стоит. Если уж и после этого ничего в башке путного не возникает, попробовать летнюю рыбалку. Но нужно помнить, что это помогает хуже...

Valery Fermer

...И ружьё не на том плече...

Кстати, и я ношу не на правой стороне. Зато правая рука свободна, так приучили.

Сейчас охотников единицы, остались потребители.

Обратите внимание на статью "Ночная дуэль". Вот он потребитель...Водочка до глубокой ночи и...

Александр Арапов

Тоже ношу на левом плече, с самого начала. Больше внимания вызвало то, что собаки справа. По традиции должны быть слева, статья то о традициях. А в общем, замечание о зеркальном изображении это вроде как шутка.

Valery Fermer

Про шутку то я понял, а о потребителей нет...

Александр Арапов

Теперь я не понял.

Valery Fermer

Придёт время, поймёте.

Александр Арапов

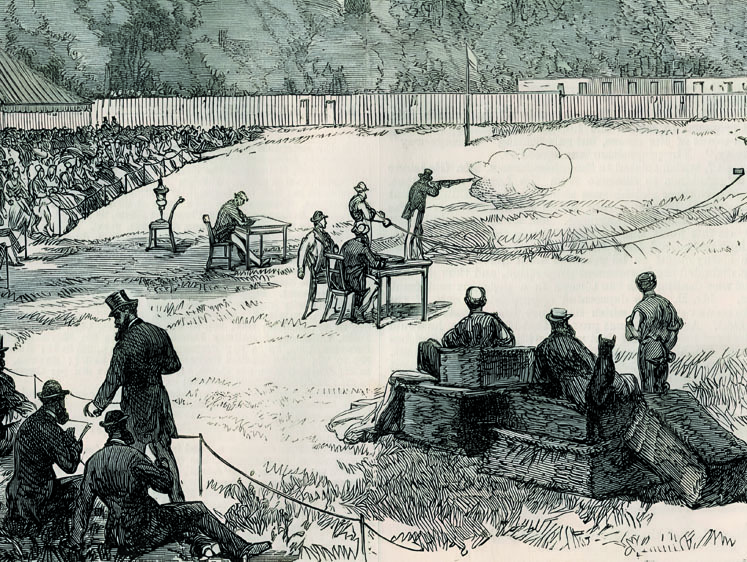

Хотелось бы отметить корректное сопровождение редакцией картины художника Сидорова М. Не нужно гадать о названии и кто автор. Сидоров Михаил Иванович (если это он) вполне охотничий художник и у него масса картин на эту тему. Но что-то мне подсказывает, что здесь использован зеркальный вариант картины, поскольку в традиции вести собаку с левой стороны.

3 ответа

Леонид Галась

Как не странно такой картины в интернете найти не удалось. Правда попалась другая картина М.Сидорова, репродукция которой висела на ц.б. Уломского о/х, впечатления не производила, руки мастера не чувствовалось. Интересно художник В.М. Сидоров в родственных связях с М. Сидоровым?

Александр Арапов

Нет не родственники. Сидоров В.М. это мэтр, академик, ему не до охотничьей тематики...

Леонид Галась

После своего первого комментария, очень долго копался во "всемирной паутине", пытаясь найти данную картину. Естественно и про В.С. прочитал кое-что и с его работами познакомился. В целом В.С. и М.С. в чем-то пересекаются, хотя работ для сравнения немного. Почему В.С. так обласкан властью и званиями, мне не очень понятно, посредственная живопись. Впрочем я не специалист, знающим виднее.

Алексей Стефанович

Я тоже ношу ружье на левом плече. И всю жизнь так носил и никто меня этому не учил. И это обстоятельство позволяло мне при неожиданном появлении дичи молниеносно срывать ружье с плеча и производить прицельные выстрелы. В прочем, технику вскидки ружья из положения, когда оно висит на плече, я в свое время регулярно тренировал. Так что, то, что у охотника ружье на левом плече, нормальная практика. А то, что автор в своей статье поднимает вопрос о сохранении традиций русской национальной охоты, вполне понятно. Автор много лет практиковал охоту с гончими и сейчас налицо массовое угасание этой традиционной русской охоты из-за возникновения множества охотпользователей, практикующих коммерческие охоты на копытного зверя. И это та тенденция, которую, скорее всего не остановить. Вполне возможно охота с гончими и сохранится, но вероятнее всего в южных регионах России, где коммерческие зверовые охоты в массе не практикуются. А в остальном мы потеряли лишь массовые псовые охоты, но это было связано с ликвидацией крупного частного землевладения после "революции". Все остальные традиционные русские национальные охоты, описанные в трудах Л. П. Сабанеева сохранились и продолжают устойчиво существовать. Среди них и охота с легавыми собаками по перу. И хотя она пришла в Россию из Западной Европы на рубеже 18-19 веков с возникновением ружейной охоты(равно как и ружейная охота с подсадной уткой), к концу 19, началу 20 века она стала традиционной и в России. Мои прадед и дед были уже в то время известными легашатниками. Правда они, как и абсолютное большинство российских охотников, любителей охоты с подружейной собакой, предпочитали островных легавых. Массовое увлечение континентальными легавыми началось уже в советское время после Великой Отечественной войны. Так вот, еще в те далекие времена мой дед, как и другие охотники при необходимости использовал ботало(колокольчик) когда собака работала в лесостепной зоне, либо в тайге, когда он жил на Алтае, куда переехал перед "революцией". А когда собака работала в поле по красной дичи, на виду, он эти "прибамбасы" не использовал. В детстве он показывал мне эти колокольчики. Они имели оригинальную конструкцию и скорее напоминали погремушку. Ну да, бипперов тогда не было:-)))!? Кстати, анонс мой дед с давних времен никогда не практиковал, равно как и другие охотники легашатники. Так что этот стиль работы собаки действительно стал практиковаться в советское время. Одним словом статья очень хорошая и заставляет задуматься о бережном отношении к тем традиционным русским охотам, которые достались нам от предков и которые, несомненно, нужно беречь.

О. Тагиев

подписался бы под каждым словом. правильная статья.

Леонид Галась

Много говорим о традициях и русском охотничьем языке. Сделайте раздел в РОГ "словарь охотника", много полезнее будет, чем переписывание книги Копейко -"эксперта по оружию", про ружья, которые 99,9% охотников в глаза не видели, да и автор тоже, и никогда не увидят. Про оружие нужно новые модели освещать, коих развелось множество, опытному охотнику впору запутаться, а уж новичку подавно. Здесь и о культуре охоты и нужного ружья поговорить в самый раз будет.

КСН

Рассуждения о ружьё на левом или правом плече и гончей справа или слева от охотника - это пример того, до какого маразма можно дойти, рассуждая о традициях русской охоты.

5 ответов

Александр Арапов

Маразм-не маразм, шутки шутками, ружьё слева-справа-это кому как удобнее (не военный устав), но собак положено водить с левой стороны, что охотничьих, что служебных. Так уж исторически сложилось, могу даже предположить почему...

Пётр Козлов

ха-ха-ха собака собаке рознь,. это легавых можно водить по рингу. а в лесу лайки сзади идут след в след хозяина, рядом там просто негде.

а смычок гончих, особенно пёстрых рослых, так вперёд тянет по дорожке, что и на ногах проблемно устоять

Иван Максимов

лаек по рингу точно также водят....

Александр Арапов

Я тоже знаю массу способов премещения с собаками и даже предполагаю, что на "особенно пёстрых рослых" скоро можно будет ездить верхом, но я здесь совсем не об этом .

Пётр Козлов

извините некорректно отписался, на картине пёстрый гончий реально тянет, так в правой руке его легче держать, просто она сильнее у большинства людей

Пётр Козлов

честно говоря не помню источник, но в молодости считали что ружьё на левом плече носится стволами вперёд и вверх, левая рука на цевье, называлось "по американски". ружьё на правом плече за спиной считалось "традиционной". мне удобно и та и так, в зависимости от того какой рюкзак сзади, с табуреткой или нет.

А К

"Охота разделяется на два главных вида: псовую и ружейную; или охоту с борзыми и гончими, и охоту с ружьем и с легавою собакою.

Псовая охота может привести к восторженности в высшей степени, увлекать до самозабвения; ружейная составляет удовольствие более умеренное, хотя впрочем тоже доходящее до восхищения".

- А.М. Венцеславский, 1847 год.

На счёт высшей степени тут безусловно субъективное мнение. Я просто на год обратил внимание, потому как уже этот год далеко не начало неких традиций, которые впрочем тоже всегда "обвешаны" субъективностями.

Petr Shmakov

"Сохраним традиции русской охоты" что автор подразумевает под русской охотой, не очень понятно.

В статье описываются в основном традиции Советской охоты, то есть как это было, когда мы жили в СССР. Правда упоминается Тургенев, но в времена Тургенева, традиции были совсем другие, достаточно почитать его "Записки охотника". В принципе, охота была доступна определенному кругу людей, а леса, поля и горы были в собственности помещиков, не все конечно, но. Да и оружие "состоятельные граждане" заказывали в Европе. К примеру Некрасов просил Тургенева привезти ружье из Англии, но он не привез по ряду причин.

Проходит век, проходят годы, меняется жизненный уклад, меняется мировозрение людей и естественно меняются традиции. Можно сколько угодно, настальгировать по прошлому, по молодости, но окружающий мир меняется и повлиять на изменения вряд ли получится, даже если издавать "Охотничьи Просторы" многомиллионным тиражом. (кстати мой любимый журнал в те далекие времена)

2 ответа

Леонид Галась

Кстати альманах... который и сейчас издается, но очень скромными тиражами.

Valery Fermer

...Хороший ответ (коммет.) на статью.

Настальгия и страдания.

Леонид Галась

Товарищи, обсуждение материала свелось к изучению "под микроскопом" картинки к статье. А если бы была другая?

Люди сильно поменялись, мне есть с чем сравнивать. Еще мальчишкой меня взяли на охоту на лося, но самое главное, с правлением Пушкинского МРООиР. Я, едва получив ох.билет, добровольно стал "возиться" с юнохами. Правление посчитало, что это дело нужное и заслуживает поощрения. Как сейчас помню, как готовился к охоте, пристреливал тулку 16 кал. пулями якан. Наверно шел 69 или 70 год.

Вообще у любого сообщества есть свой слег, по которому сразу признаешь свой/чужой, и это хорошо и надо стараться сохранить.

1 ответ

Valery Fermer

Да все обращают внимание друг на друга,коммет. на коммет.,а не на автора...

КСН

А эти традиции русской охоты есть вообще или всё вокруг да около?

Каждый год новые ограничения. Какие тут традиции?

6 ответов

А К

Как минимум они разные и во времени, и в пространстве. Поэтому, ставя задачу на их сохранение, - по моему мнению, - необходимо к этому подходить объективно, учитывая многие факторы. Даже безусловные, казалось бы, традиции, со временем могут изменяться или даже отменяться. А новые появляться.

Лишь одна, на мой взгляд, традиция должна у охотника оставаться неизменной вовеки веков - уважение к окружающему нас миру.

Все, что в этой парадигме - надо сохранять.

Владимир Масоликов

Язык гончатников и есть самая Великая традиция русской охоты! Об этом работа Марии Алексеевны Муромцевой в " Охотничьи собаки" за 2001, N1. Сохранить ЯЗЫК ГОНЧАТНИКОВ не помешают ни какие ограничения! Нужна только воля РУССКИХ ОХОТНИКОВ!

Алексей Стефанович

"Язык гончатников" это на самом деле язык Великой Русской Псовой Охоты, которая была уничтожена после 1917 года. Современная охота с гончими, охота, несомненно, традиционная, но это чисто советская традиция. Охота эта возникла на обломках исконно русской традиционной псовой охоты и, что, конечно, было неизбежно, использовала ее уникальный язык и использует его до сих пор. Это хорошая традиция и замечательно что она сохраняется уже почти 100 лет.

Леонид Галась

А много ли было стоящих псовых охот на Руси. "По пальцам" пересчитать можно, т.ч. для большинства охотников России - СССР - РФ это как сейчас забавы жителей Рублевки.

Алексей Стефанович

Такие охоты были практически во всех губерниях в средней полосе России. И проводились на регулярной основе во время сезона охоты (осенне-зимний сезон). Мой прапрадед и прадед(в молодости) служили егермейстерами и организовывали княжеские охоты в Самарской губернии. Так вот, по рассказам моего деда, псовые травли проводились ежемесячно, а то и раз в две недели. Князья, у которых служили мои прапрадед и прадед, были фанатично преданы этой охоте и не упускали любой подходящей возможности потравить зверя, приглашая друзей из соседних поместий.

Леонид Галась

Что вы так дедами своими гордитесь и постоянно выставляете их на показ. По существу холопами княжескими были. Людей богатых и увлеченных, чтобы правильные охоты держать меньше было чем губерний южнее Тулы.

КСН

"А что еще у нас соблюдается из старинных традиций русской охоты? По-моему, кроме вышеуказанной «финальной части» – ничего. Причем, многие охотники и начало охоты, и конец «отмечают» одинаково – пьянкой, сопровождающейся матом, а иногда и ссорами. И это превращается в самую отвратительную «традицию».

Другая, не менее опасная «традиция» охотников – беспорядочная стрельба по бутылкам, шапкам; стрельба на запредельные дистанции по летящим на 200-метровой высоте стаям птиц, стрельба просто так (салют) в воздух на открытии и закрытии охоты, когда «охотники», хвастаясь своими новыми иностранными полуавтоматами и самозарядными карабинами, «палят в белый свет, как в копеечку».

Разумеется, в такой обстановке не соблюдаются элементарные нормы безопасности; ежегодно количество убитых и раненых охотников в России не сокращается.

Что дальше? Как возродить хорошие традиции и обычаи нашей охоты?

По правде сказать, я не вижу в ближайшем будущем установления какого-либо порядка в этом вопросе, как и во всей общественной жизни нашей страны, где растоптаны все моральные устои и властвует дух жульничества, стяжательства и неравенства и, самое главное, совесть и правда повсеместно стали изгоями, а ложь, обман, грубая сила – повседневными явлениями, с которыми никто не борется.

В общем, как живем, так и охотимся.

Анатолий Клепцов 6 сентября 2015 в 09:00"

3 ответа

Valery Fermer

Вот и ответ!

Единственно правильный. Для традиций, нужно воспитать человека на фоне того времени. А ныне менталитет не тот...

Леонид Галась

А что, раньше охотничьи и культурные традиции простой народ хранил и поддерживал. Оперу слушать крестьяне в очередь становились? Так что оставьте это тем, для кого душа охоты открыта, той "элите", в правильном понимании этого слова, а не серой массе стрелков и наслаждайтесь своим внутренним превосходством.

Valery Fermer

...Нормально!

Каждому своё мнение.

Иван Максимов

Товарищи Охотники, примите мои поздравления с днем Святого Трифона

Алексей Стефанович

Замечательная традиция Русской Охоты и Рыбалки - праздновать День Святого Трифона, покровителя охотников и рыболовов. Сегодня День Святого Трифона! Поздравляю всех охотников и рыболовов России с Днем Святого Трифона!

ОХОТНИК! Не верь в буржуазную хрень.

Нет дня Валентина, есть Трифонов день!

Долой "валентинки", да здравствует пыж,

"Сайга" - не букетик, Якутск - не Париж!

Уж лучше по снегу за зверем тропить,

Чем женщинам всяким подарки дарить.

Уж лучше морозы и снег по плечу,

Чем бабьи капризы "хочу - хочу".

Охотник, запомни, есть Трифонов день,

А день Валентина - вреднейшая хрень!

!!!

КСН

Ничего себе холоп!

ЕГЕРМЕЙСТЕР

егермейстера, м. (нем. Jagermeister, букв. главный егерь) (дореволюц.). Один из высших придворных чинов.

Ушаков. Толковый словарь русского языка Ушакова. 2012

6 ответов

Алексей Стефанович

Совершенно верно! И я своими предками горжусь! Они были теми, кто создавал Великую Русскую охоту, традиции которой живы до сих пор, и которые нужно сохранять для потомков, о чем очень правильно написал автор статьи! И если кто-то пытается наши традиции подвергнуть сомнению, принизить и очернить, то это его печальный выбор. Увы.

Леонид Галась

Уважаемый Алексей, уверен, что у вас с психопатией все более чем нормально. Вместе с тем предполагаю, что макиавеллизм и нарциссизм на высоком уровне. Прошу вас и тех кто прочитает данный комментарий пройти тест по данной ссылке https://psytests.org/darktriad/sd3r.html

Много интересного узнаете про себя и близких. Времени займет от силы 5 мин. Большая просьба результаты тестирования разместить в этой теме, в виде М -3.62 Н - 3,74 П- 1,45 и указать профессию. Можно отправить мне на почту. Этим вы поможете молодой начинающей охотнице выполнить задание.

Алексей Стефанович

Уважаемый Юрий, настоятельно рекомендую вам пройти самому предлагаемый вами тест и опубликовать здесь его результаты. А мы почитаем:-)))!!!

Леонид Галась

Естественно прошел, по всем трем позициям за границы среднего уровня не вышел. Результат: бизнесом, особенно крупным лучше не заниматься. Людям с высокими показателями М и Н чаще удается пройти выше по карьерной лестнице. Кстати, граждане стоящие у руля крупного бизнеса очень неохотно проходят тест, из этого можно сделать вывод, что вы могли занимать достаточно высокую должность.

Алексей Стефанович

Похвально! Поступок, заслуживающий уважения. Сообщаю вам результаты теста: М = 4,78; Н = 3,67; П = 1,33. Профессия - физик-теоретик, специалист в области физики твердого тела и физики конденсированного состояния вещества. Между прочим, я никогда не стремился занимать высокие должности. Иначе не смог бы полноценно заниматься охотой и организовывать охотничьи экспедиции. Кстати, по жизни многие меня за это порицали. Макиавеллизм!? Ну вроде как в жертву "на алтарь соблюдения охотничьих традиций" никого не приносил:-)))!!! Нарциссизм!? Вообще-то здоровый нарциссизм не так уж и плох. Знать себе цену весьма полезно. Это тоже хорошая охотничья традиция, которую нужно соблюдать:-)))!!!

Леонид Галась

Данные близкие к топ менеджерам крупных компаний. М и П обычно у них высокие, а П ближе к зеленой зоне.